Впервые я ступила на красносельскую, отныне родную землю ребенком в день своего рождения, ставший и днем рождения души. С него - жаркого, августовского, когда я с мамой взобралась на показавшуюся невыносимо крутой гору, Красное Село вошло в меня своей красотой. И тайнами, сначала - от следов Отечественной войны, уже заросших. Воронки от бомб, окопы, пепелища источали сквозь яростный запах разросшегося бурьяна горечь тлена. Пока мама оформлялась, я сидела на вещах у сломанного фонтана, от которого повеяло жутью. Потом говорили, будто в нем схоронили немецкого генерала, застрелившегося от страха перед Гитлером за провал. Чудесные маргаритки грядами росли в парке, - оказалось, тоже на немецких могилах. А какой чудовищный фейерверк получился из бытового пожара от того, что мальчик натаскал к дому - недалеко от нашего - неразорвавшиеся гранаты.

Подрастая, я почуяла за ближней дальнюю тайну. В классе 5-м затеяли с подругами составить историю Красного и по своему почину отправились опрашивать старожилов. Но в первый же раз две беззубые старушки, угощавшиеся манной кашкой, свирепо выпроводили нас: ничего не ведаем. И учителя сказали надвое - то ли мы молодцы, то ли вовсе наоборот. Взрослым доводилось в 1950-е годы надвое отвечать детям.

И моей маме - учительнице - Громовой Екатерине Петровне тоже, когда я лет восьми с восторгом поведала ей о своем религиозном порыве. С ватагой озорников, желая забавы, забежала я в единственную тогда церковь Александра Невского. Но красота службы, хоть и не понятной, торжественность обстановки (а церковь здесь необычная - без потолка, с открытыми конструкциями, делающими ее выше, загадочней), истовость молящихся захватили меня. Никогда больше я не переживала такого озарения, молясь своими словами, плача неизвестно о чем, ничего не понимая из произносимого священником. Посещения церкви продолжались бы, если бы не тревога в глазах матери о неминуемых последствиях.

Хотя была она - не робкого десятка и однажды прилюдно вкатила пощечину высокопоставленному лицу за нестерпимую пошлость о женщинах. Быть бы мне сиротой, да ученики не подвели при последовавших проверках ее уроков. Сестры-близнецы Дмитриевы отвечали блестяще. А один даже своей матери пригрозил уходом, если она не прекратит проработок. Жестокие были времена.

И Красному Селу - в XIX веке блистательной кузнице гвардейцев, царскому месту - воспоминания об этом были заказаны. Но они прорастали в меня после знакомства с роскошествами других пригородов Петербурга непонятной обидой за Красное. Казалось бы, не всем же блистать, но обида была неспроста - от несоответствия жалкого прозябания громкому прошлому.

Оно отложилось даже в прекрасном рукотворном уборе земли. Как много в нем чувствовалось труда, вкуса, таланта: дивные липовые аллеи вдоль главного проспекта, огромные деревья с вечными гнездами галдящих птиц в нижнем парке, нарядное многообразие пород - в верхнем. Каждое дерево красуется, не заслоняя прелести целого; каждое - кстати: на кладбище - аллея из траурных пихт, над прудами - плети ив, на взгорке перед озером душистая уютная акация. И сейчас что-то сохранилось, а в мои времена - в наибольшем приближении к волшебству первоклассных мастеров, подчеркнувших красоту природного ландшафта, притом особенную.

Не однообразие приневской равнины на юге Питера, не суровость скал, напоминающих Скандинавию, - на севере; в высотах и перепадах Красного что-то от мягкости Европы, ну а горбы Дудергофа - один к одному наша Швейцария. Благодарный, хоть непростой материал для чудодеев, тактично вмешавшихся в дела Божьи.

И строители были высшего класса. Дома вроде бы скромные, деревянные - даже у царей. А сколько неброской, но от этого еще более труднодостижимой красоты: соразмерность частей, стильность, добротный материал, изящество без претензий отделок - все приличествовало царскому месту, облагораживало вкус. Внешне непритязательная простота таила в себе аристократичность, напоминавшую о себе изысками деталей: то какие-то необыкновенные колонки на крыльце, то потрясающий камин, везде - прекрасные паркеты. А в моем двухэтажном домике какая была лестница - ажурная, литая, цельнометаллическая, так и манила скатиться по ней вихрем.

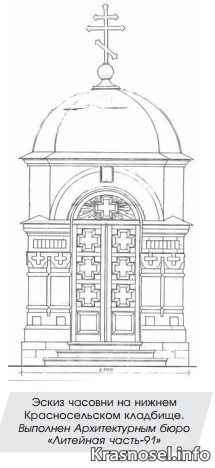

Все ласкало взор и тревожило - и никакой мистики в том, что долго впоследствии мне снился один и тот же сон, оказавшийся вещим: будто вернулась в давно известный город, но неузнаваемый из-за обилия шпилей и башен. Их и увидела на старых фотографиях Красного в поисках материала для восстановления часовни на кладбище - на здании клуба, оказавшемся церковью, на разбитом в войну вокзале Н. Бенуа, на соседней Пожарке, на одном из царских дворцов. Оттуда, по легенде, Николай II высмотрел в бинокль караульных в лагерях, дувшихся в карты, не ведая - под каким грозным оком.

Сохранившиеся здания просили назад свои шпили. Каждое утро, вылетая на крыльцо, я «пеленговала» отчаянный вопль стоявшей напротив ополовиненной Троицкой церкви. Винтовая лестница снаружи Пожарки грустила о смотровой башне. Увидев ее впервые на фотографии, я испытала шок: будто время вернулось вспять, я снова девчонка, азартно гоняющая мяч во дворе Пожарки, в самом разгаре вдруг задумавшись, почему лестница такая странная. Как будто наткнулась на собственный испытующий взор из ушедшей юности, - момент истины, победа над временем.

Как утешили меня эти фотографии в черную пору после похорон матушки. Да и она помогла мне - завещанием похоронить в Красном, красивым уходом. Навсегда памятен мне ее последний вечер на Земле. До него она все читала стихи. А тут уж замолчала. Мы с тетушкой предложили - давай напоем тебе любимою, есенинскую «Ты жива еще, моя старушка?..»1. В больничной палате, разгоняя смрад, словно повеяло свежестью черемухи, такой памятной по красносельской юности, и вся больная братия замерла, когда мы тихонечко запели. Один куплет, другой... Матушка молчит, закрыв глаза. Мы приостановились - слышит ли? И вдруг она отчетливо и требовательно произнесла: «Я вернусь». Я не поняла, а тетушка догадалась - это же начало следующей строфы: «Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как восемь лет назад»2. Только на два слова и хватило сил у моей ненаглядной матушки, она забылась и к утру отошла в мир иной, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание». Слова Есенина - ее последние слова я написала на ее могильном памятнике, бросившись заглушать нестерпимую боль хлопотами о часовне.

Трезвые доброжелатели отговаривали - трудно будет. И в самом деле - сколько неожиданных преград. Непостроенная часовня стала мне такой же болью, какой была радостью. Но я не теряю надежды и не раскаиваюсь. А боль - она так же целительна, как страх, с каким я из библиотечного затворничества вышла к людям в Троицу у ворот кладбища с урной для сбора средств. Многоликая людская толпа текла, испытуя меня таинственным, страшноватым - как с древних икон - взглядом. Я крепилась изо всех сил - мол, что особенного. Впрочем, обошлось; разве ехидный атеист посоветовал лучше мусор подмести. Бывало и утешительное. Бросила старушка мелкую монетку, ругнулась: «Вот до чего коммунисты довели - нечего на часовню дать». Тут же вторая точно такая же, но с присловьем: «Вот демократы до чего довели - на часовню дать нечего». Политическая равнодействующая современности выравнивалась на глазах и незамедлительно.

В следующую Троицу уже с подъемом подписывали кирпичи именами умерших, рассказывали о них, радовались, что будет подобие могилы у тех, кто канул без вести. Меня порадовал ученик мамы - Г. Шатков, помянув ее, и тут же признал в незнакомой девушке дочь своего умершего товарища. В память о дорогих умерших такие встречи. Последовало и огорчение, так как кирпичи, отданные на хранение в церковь, использовали на что-то другое, не испросив у народа разрешения. Долг, правда, подтвердили, да и как иначе? Часовня красивая - кирпичной архитектуры конца XIX века, прекрасный подарок обнищавшему Красному. А задумали мы ее как памятную. Сотни людей, целые учреждения вносили в список для памятной доски имена - и выдающихся посетителей этих мест: царей, полководцев, артистов. - и обычных, горячо любимых. Не простит народ, если слово не сдержат.

Многим всерьез захотелось вернуть славу этих мест, глубоко родственных самому Питеру. Все больше обнаруживается между ними общего. Троицкий собор с восстановлением явственно напоминает Петропавловский. Благовещенский храм, что стоял на площади Труда, у нас имел точную копию. Ну а пушка, которая стреляла с горы ровно в 12, как эхо с Петропавловки? А забор из артиллерийских стволов - как вокруг Преображенского собора? Это не случайные совпадения. Красное летом становилось «военной столицей», и к нему приложимы слова Пушкина: «Люблю, военная столица, твоей твердыни дым и гром»3. В роскошных изданиях истории российских полков, во множестве хранящихся в Российской национальной библиотеке4, вперемежку рассказывается о жизни в Петербурге, и в Красном. При колоссальной разнице оно оказалось ближе душе Петербурга, чем прославленные дворцами другие знаменитые предместья.

Человек сугубо штатский, от природы не склонный ни к чему армейскому, я пережила открытие прошлого Красного во многом через возвращение к себе как филологу. Кем еще могла стать дочь той, которая и умирала со словами любимого поэта на устах. А еще ее брат - мой дядя Павел Петрович Громов, известный литературный и театральный критик, умнейший и образованнейший из всех, кого я знала. Его приезды к нам в Красное превращались в пиры поэзии и музыки.

Академия эта вылилась нежданно в мои тайные сидения над лирическими сборниками начала XX века, которые дядя попросил маму спрятать в 1948 году, грозовом для Ахматовой и журнала «Звезда», где он заведовал отделом критики. Мама не нашла ничего надежнее нутра нашего дивана, где я их и обнаружила. Запретный плод сладок. И для меня строки Ахматовой: «А я росла в узорной тишине, в прохладной детской молодого века.»5, - напоминание о тихой красносельской комнатке, где я, несмышленыш, сижу на прохладном полу перед распахнутым чревом голубого дивана, завороженная музыкой удивительных слов. Удача - рано прикоснуться к таким источникам, обостряющим впечатлительность. Тайны и прелесть Красного я после этих чтений почувствовала живей.

А завеса над ним стала раздвигаться передо мной - через Блока. Уже переехав в Питер, студенткой университета в записных книжках поэта6 с удивлением обнаружила упоминания о красносельском театре: жена поэта Л. Д. Блок не раз играла в драматических спектаклях на этой сцене. В свою очередь, открытие прошлого Красного откликнулось мне и новым виденьем Блока. Уверена, что не прошло для поэта бесследно долгое в годы юности пребывание среди гвардейцев - в казармах Гренадерского полка на Петроградской стороне, где служил отчим Блока. Уже тогда начал кристаллизоваться в его воображении образ русского воина, во весь рост вставший в цикле «На поле Куликовом». А какой сочной, красочной иллюстрацией к «Скифам», трактующим события революции как извержение первобытных, нетронутых цивилизацией стихий в русской нации, показался факт, рассказанный мне директором Суворовского музея - ныне покойным В. Грибановым, - будто после освобождения Красного от белых наиболее отличившемуся бойцу подарили золотую саблю Александра II. Источник Грибанов не упомянул, так что приходится просить верить на слово. А утаить не могу, ведь это сигнал о том, что в скромных дворцах Красного могли храниться раритеты.

Но самое сильное потрясение связано у меня со скачками: как о них рассказано в знаменитом романе Л. Толстого «Анна Каренина» в сцене гибели лошади Вронского Фру-Фру - и как это интерпретировано в книге Д. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский». Книга блестящая, парадоксальная, вызывающая споры - и подчиняющая себе, и отталкивающая, - как все в наследии этого писателя, критика, религиозного мыслителя, столпа русского символизма, без которого многое в нем не достигло бы высочайшего интеллектуального уровня. Толстой для Мережковского - ищущий Бога «тайновидец плоти», гениальный художник, равного которому нет не только в умении живописать тело человека и всякой другой твари, но и способности прозревать в «животном» - «духовное». Через тело, его движения, его страдания Толстой, по Мережковскому, как никто умеет проникать в глубины духа, осознавая все телесное божественным - созданием Творца, несущим в себе его искру. И это делает Толстого-«язычника» провозвестником нового религиозного сознания, к которому и призывает Мережковский.

В порядке подтверждения своей концепции Мережковский указывает на действительно существующую параллель между изображениями Анны и Фру-Фру: «.у них обеих - и у лошади, и у женщины - одинаково определенное выражение телесного облика, в котором соединяются сила и нежность, тонкость и крепость.»; едва уловимое, потом все более и более углубляющееся полное таинственных предзнаменований сходство «вечно-женственного» в прелести Фру-Фру и Анны Карениной7. Эти предзнаменования выходят наружу, резко и драматично заявляют о себе на сюжетном уровне - в сцене на ипподроме. Рассказывая об удивительной радости полного слияния с лошадью в ходе скачек, Мережковский позволяет себе необыкновенно смелое замечание: «.в это мгновение он, может быть, любит Фру-Фру больше, чем Анну, более чудесной и таинственной любовью». А затем начинает увязывать в драматический узел гибель лошади и женщины. Сначала чисто риторически: «Не послала ли ему судьба предостережение в гибели Фру-Фру? Не погубит ли он точно так же и Анну?», - а затем уж и категорично: «Немой взгляд» мертвых глаз Анны Карениной и «говорящий взгляд» убитой Вронским лошади взывают к единому божественному правосудию, божескому лику, помраченному в лике человеческом. Ни у кого не вызывает сомнений, что сцена на ипподроме -ключевая; без нее просто тормозится действие. Но никто еще не понял провиденциальный трагический ее смысл, сближающий с античной трагедией, так глубоко, как Мережковский.

По той ли причине, что поле в Скачках, на котором развернулась трагедия Анны Карениной, довольно далеко от места, где я жила, - ближе к Питеру, но я всего лишь один раз побывала там - незадолго до отъезда из Красного. Одноклассница, жившая в одиноком домике посреди поля, позвала в гости - ярким летним днем. Все звенело, благоухало, радовалось жизни: душистая трава, жаворонки, кузнечики. Новые, неожиданные ракурсы открывали как-то иначе просторы и изгибы давно изученного ландшафта - все врезалось в память раз и навсегда. И так же отчетливо всплыло над чтением Мережковского - как продолжение и подтверждение его идеи о языческой сущности гениальных образов Толстого.

После этого часто думаю - вечная природа, вечное искусство; допустимо ли, что до сих пор не восстановлен такой ипподром? Наверное, очень мы богаты, что пренебрегаем таким кладом.

1 Есенин С. Письмо к матери // Есенин С. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1956. С. 188. (Б-ка поэта. Большая серия. 2 изд.).

2 Там же. С. 189.

3 Пушкин А. С. Медный всадник // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1957. Т. 4. С. 382.

4 История лейб-гвардии Финляндского полка. 1806-1906 / Сост. С. Гулевич. СПб., 1907. Ч. 4: 1881-1904. С. 165-168, 171, 180-181 и др.; Панчулидзев С. А. История кавалергардов СПб., 1903. Т. 4. С. 66, 94, 199, 201, 203 и др.; Бобровский П. История лейб-гвардии Уланского... полка. СПб., 1903. Т. 1. С. 68, 71, 142 и др.

5 Ахматова А. Ива // Ахматова А. Стихотворение и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1976. С. 194. (Б-ка поэта. Большая серия. 2 изд.).

6 Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. Записные книжки. М., 1965. С. 303, 304, 307, 311.

7 Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. М.: Наука, 2000. С. 121-123, 133-134.

Автор: Гужиева Н.В.

Источник: http://krasnosel.info/books/history_spb_18.pdf

|